「雨漏り」と聞いて、どんな光景を思い浮かべますか?

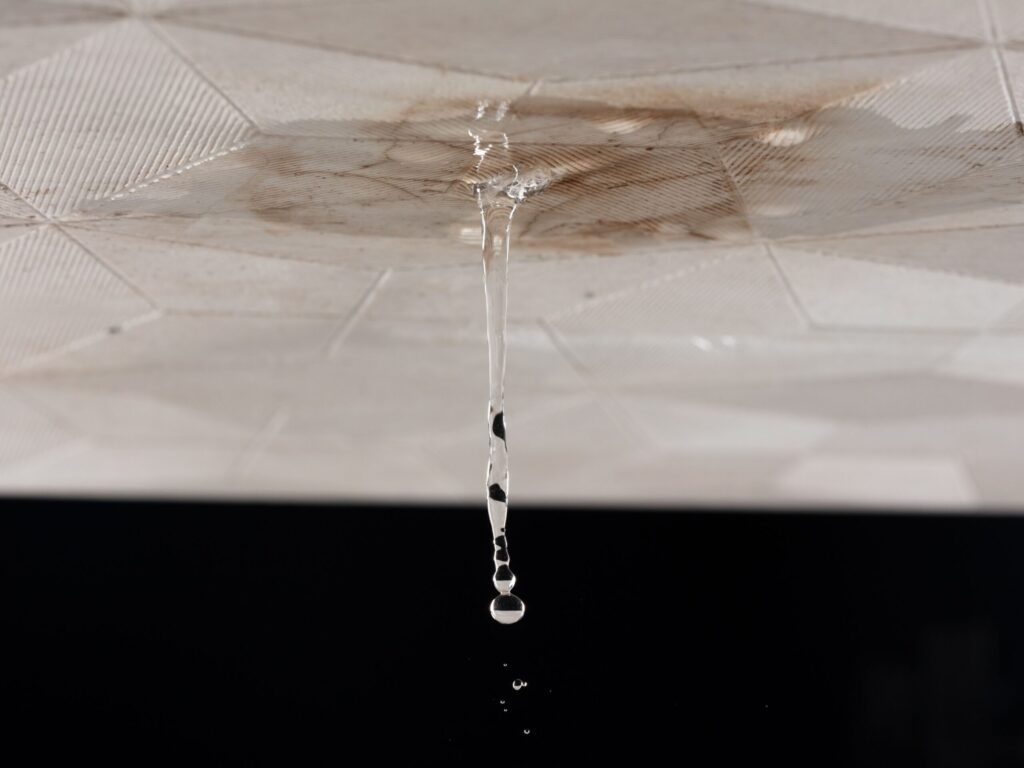

多くの方は、天井から水がポタポタと落ちてきて、バケツを置いて受け止める…

そんなイメージを持っている方が多いと思います。

しかし実は、その状態になった時点で雨漏りは“最終段階”。

つまり、家の内部ではすでにかなり深刻な被害が進行している可能性が高いのです。

この記事では、雨漏りがどのようにして進行していくのか、

よくある原因や傷みのポイント、そして「手遅れになる前にできること」

について詳しく解説していきます。

雨漏りが「目に見える時」にはもう遅い?

天井から水が落ちてくる時点で、実は雨水はすでに壁の内部や天井裏を

長い時間かけて伝い、家の柱や断熱材を濡らしていることがほとんどです。

雨水はまっすぐ落ちてくるわけではなく、木材や金属を伝って複雑に流れていきます。

その過程で「濡れる → 乾く」を繰り返し、少しずつ構造部分を傷めていきます。

• 柱や梁などの構造材が腐食

• 断熱材が濡れてカビや劣化が進行

• 電気配線に水が触れ、漏電や火災のリスクが高まる

こうした被害は、表面から見ても分からないケースが多く、住んでいる人が

異変に気づく頃にはすでに「修繕が大掛かりになる状態」まで悪化しているのです。

雨漏りが起こりやすい場所・原因

では、雨漏りはどこから侵入してくることが多いのでしょうか?

実際に点検や工事の現場でよく見られる代表的な箇所を紹介します。

1. 外壁のクラック(ひび割れ)

外壁に入った細いひび割れ(クラック)は、放っておくとそこから雨水が浸入します。

ヘアークラックと呼ばれる細いものならすぐに被害に直結するわけではありませんが、

繰り返し雨水がしみ込むことで少しずつ劣化が広がります。

特にサイディングの外壁は、築10年を過ぎるとクラックや

目地の劣化が目立ち始めることが多いです。

2. 目地の割れやシーリングの劣化

外壁材同士のつなぎ目(目地)には、シーリング材が使われています。

この部分が紫外線や雨風の影響で硬化・ひび割れを起こすと、

そこから雨水が入り込んでしまいます。

3. サッシまわり

窓やサッシは、外壁の中でも特に雨水が集中しやすい場所です。

サッシまわりの防水処理が劣化すると、窓枠からじわじわと水が浸入します。

窓の下側に雨染みができたり、クロスにカビが出てきたりしたら要注意です。

4. ベランダやバルコニー

ベランダは床面が常に雨にさらされるため、防水層の劣化が雨漏りにつながりやすい場所です。

防水シートのひび割れや排水口の詰まりが原因となり、建物内部に水が回り込みます。

特にベランダ下の部屋に雨漏りが起きるケースは非常に多く、

築年数が10年以上経つ住宅では定期的な防水メンテナンスが欠かせません。

雨漏りを放置するとどうなる?

「少しのシミだから大丈夫」「まだ水が落ちてきてないから平気」

と思って放置すると、被害は想像以上に広がっていきます。

• 修繕費用が高額になる(部分補修では済まず、大規模な工事が必要)

• カビやダニの発生で健康被害を及ぼす

• 木材の腐朽で耐震性が低下する

つまり、雨漏りは「住宅の寿命」を縮める大きな原因のひとつなのです。

定期的な点検が住まいを守る

では、どうすれば雨漏りのリスクを減らせるのでしょうか?

答えはシンプルで、「定期的な点検」と「早めのメンテナンス」です。

特に築7年〜15年の家は、外壁や屋根、防水処理などが

ちょうど劣化し始める時期にあたります。

このタイミングでプロによる点検を受けることで、小さな不具合を早めに発見でき、

大きな修繕費用を避けることができます。

また、点検は「雨漏りしてから」ではなく「雨漏りする前」に行うことが大切です。

定期的に点検をすることで、安心して長く住み続けられる家を守ることができます。

まとめ

• 天井から水が落ちてくるのは、雨漏りの“最終段階”

• 実際にはその前から壁内や天井裏で被害が進行している

• 雨漏りの原因は「外壁クラック」「目地の劣化」「サッシまわり」「ベランダ」などに多い

• 放置すると修繕費用の高額化や健康被害、耐震性の低下など深刻な問題につながる

• 定期的な点検と早めのメンテナンスが、住まいを長持ちさせる最大のポイント

雨漏りは、見た目に分かるようになってからでは遅いケースがほとんどです。

「うちはまだ大丈夫」と思わずに、築年数や状態に応じて点検を取り入れていきましょう。

あなたの大切な住まいと家族の安心を守るために。

ぜひ、この機会に雨漏りについて少し意識してみてください。